方晨,广州大学新闻与传播学院讲师。

本文系国家社会科学基金青年项目“美国当代新闻史研究的学术脉络与理论镜鉴(1970-2010)”(18CXW006)阶段性研究成果。

本文系简写版,参考文献从略,原文刊载于《国际新闻界》2020年第4期。

一、引言

美国新闻史研究一直颇受国内学界关注。以詹姆斯·凯瑞(James Carey)1974年发表在新创刊的《新闻史》(Journalism History)期刊上的《新闻史的问题》(The Problem of Journalism History)一文为开端,以“寻找研究的新路径”(seeking new path in research)“如何操作化凯瑞”(operationalizing Carey)等专题为延续,美国新闻史学界开始了一场影响至今的历史哲学革命。它将矛头对准了传统新闻史书写辉格式(whiggish history) 的线性(linear)、进步主义(progressive)倾向,引导新闻史研究进入新闻社会史、新闻文化史、大众传播史等多元范式并存的时代。

以往的新闻史研究由于较少关注历史哲学面向,基于这样的缺憾,本文遂将研究对象对准了这场运动的主要参与者大卫·诺德(David Nord)。他目前是印第安纳大学伯明顿分校(Indiana University Bloomington)媒体学院荣休教授,其倡导的新闻机制史(institutional history of journalism)研究取向可以看作是这一波反思的典范。诺德主张将凯瑞的“新闻文化史”延伸与具体化,借鉴社会科学的问题意识和理论框架,对美国新闻史若干核心问题(例如报刊阅读问题)的生成、演变、维系、斗争机制(institution)进行阐释性剖析。他认为,新闻是作为公共产品而存在的。不同社群对于新闻存在不同的现代性想象。报刊不应当被片面理解为争取民主自由的政治叙事,也不是知名报人与报刊的传记,而是不同社群权力争夺与博弈的特定场域,是一种特殊的文化社会机制。新闻史的书写,就是要展现这种机制在社会变迁中的角色与作用(Nord,2006,1988)。

遵从学术思想史的一般路径,本文试图梳理新闻机制史出现、演进的前因后果与内在逻辑。本文首先讨论传统新闻史研究的弊端,接着讨论新闻机制史提出的内在逻辑,进而以诺德的著作《新闻的共同体:美国报纸和其读者的历史》(Communities of Journalism: A History of American Newspapers and Their Readers)(以下简称《新闻的共同体》)为例,讨论他如何实践新闻机制史,最后讨论新闻机制史的学术思想特点及其学术史价值。

二、传统新闻史的弊端

美国虽然是一个新兴的国家,但是却有着很强的历史学传统(李剑鸣,2016:1)。从殖民地时代开始,北美地区就出现了业余历史学者。19世纪中期后,美国历史编纂开始了向学院建制化的转变,以欧洲史学理论特别是兰克(Leopold Ranke)史学来改造原有史学成为鲜明的特征(徐良,2015)。但是,无论是乔治·班克罗夫特(George Bancroft)洋洋洒洒十卷本的《美国史》(History of the United States, from the Discovery of the American Continent)还是盛极一时的弗雷德里克·特纳(Frederick J. Turner)的“边疆学派”,都并未摆脱自建国以来美国史编纂的总基调:坚信爱国主义,肯定美国抗英的正当性;坚持民族主义,强调“美国先进论”和“美国例外论”;崇尚自由主义,秉承清教徒对于自由、平等的追求;强烈的种族观念和精英意识,歌颂建国之父对新国家的伟大构想(李剑鸣,2016:97-102)。

这种历史编纂的思维,投射在新闻史中,即凯瑞所言的“辉格式”的历史书写:将历史看作是线性的、进步的,一部美国新闻史就是不断争取自由民主、不断发展进步的历史;研究对象主要是白人精英报人和报刊,对受众、传播技术、黑人、妇女、普通新闻工作者等缺乏关注;研究方法局限于现象的描述,对于事件先后发生的内在机制缺乏解释(Carey,1974)。

这种辉格式的历史观在20世纪50年代前一直是美国新闻史编纂的主流思潮。例如弗雷德里克·胡德森(Frederick Hudson)展现的美国新闻史就是纽约大都会的新闻史,其他地区的新闻事业被忽视了(Hudson,1873)。威拉德·布雷耶(Willard Bleyer)只叙述他认为重要的报纸,他的《美国新闻史的主要源流》(Main Currents in the History of American Journalism)中全部16章中有8章都在讨论具有显著性(outstanding)的纽约报纸(Bleyer,1927)。20世纪60年代后,研究者们才逐渐从根本上的、“历史哲学”(Atwood,1978)的角度反思新闻史的书写。斯蒂芬斯和加西亚的总结被认为具有代表性(Folkerts & Lacy,1985)。他们认为,辉格史的问题主要归结于三个方面:第一,范式决定历史;第二,忽视历史编纂;第三,职业史特征(Stevens & Garcia,1980:40)。

“范式决定历史”意味着用理论去剪裁历史。辉格史建构了一个具有终极目的的历史过程,所有的历史变迁都朝着终极目的而演进。时间被切分成一个个时间段,每一个时间段都对应着一种抽象的历史概括,后一个时间段比前者具有进步性。这种过程论书写的确呈现了时间的变化,但是却不知道其背后的推动因素;展现了历史的变量和持续性,但是却不明白这些变量、数字的意义;描述了事件发生、发展的过程,却忽视了事件的后果、趋势和与后续事件的联系;看到了历史的连续,展现了历史的宏大叙事,却看不到历史的断裂(Stevens & Garcia,1980:40-43)。

“忽视历史编纂”意味着新闻史学界长期缺乏一种自我理论反思。这一点和新闻史长期作为“职业史”(professional history)的特征密切相关。新闻学诞生于19世纪中期美国中西部“赠地州”(land grant)的州立大学,其形成与报业的发展、地区报业委员会等行业组织密切相关(张咏,李金铨,2008:281-283)。作为职业史的新闻史使新闻学获得了学科合法性,并以伟大报人的事迹激励年轻学生(Barnhurst & Nerone,2009:17-28;Carey,2000)。这迎合了行业的职业期许,但也一定程度上禁锢了自身,使得研究者甚少注意到自身的研究不足,缺乏与其联系紧密的历史学、社会学的交流与借鉴。斯蒂芬斯和加西亚就直言,美国历史上几次史学观念反思,新闻史研究者往往反映迟钝,总有“慢半拍”的感觉(Stevens & Garcia,1980:45)。

所以,新闻史陷入辉格主义一方面与其职业史特性有关,另一方面在于其缺乏跨学科的思想融通。实际上,正如赵汀阳所言,历史观通常是作为“地方性知识”(local knowledge)存在的(赵汀阳,2011:135-158)。探讨辉格史观,最根本的还是要回到西方的史学传统。但无论是古希腊史学还是基督教史学,所展现出的通常都是宏大的、单数的、线性的进步史观(王晴佳,2002:12-64)。这一思维模式设定了人类诞生、堕落、赎罪、最终超脱解放的历程,为进步史学提供了原始的叙事参考模板。此外,近代启蒙运动所产生的知识革命又巩固了西方对于进步发展的认可。特别是近代以来西方文明在和其他文明的对抗中节节胜利,这种历史进化观进一步得以巩固。故而,新闻史研究要跳出辉格史,从某种意义上不仅是对新闻史本身的反思,更是要摆脱这一笼罩西方史学的单一、普遍叙事。而对于美国而言,则意味着要回到其建国的特殊历史社会语境中重思(rethinking)“新闻”(journalism)的含义、新闻与北美公共生活关系等问题。而诺德的工作,正是从这一原点出发。

三、从概念到方法:重新定义新闻和新闻史

辉格史的一个误区是将历史看成是单质的、同一的,而忽视了其中的复杂性和断裂之处。从“地方性知识”的路径切入,诺德想要重构的是一个复杂的、多面的、小写的北美新闻史。他希望从北美新闻实践的源头重新理解“新闻”(journalism),进而讨论新闻史研究的新范式。通过历史观与方法论的革新回应变革的时代诉求,实现同他者的理论对话。

(一)重新定义“新闻”:事实与论坛模式的争夺

由于受到凯瑞的较大影响,又身处“语言学转向”的宏大环境中,诺德将思考的源头对准重新反思“新闻”,不难理解。因为凯瑞已经指出,当时美国新闻学和传播学的困境很大程度上是因为将新闻传播看作是一种信息的传递,而忽视了其作为文化或民主的一面(Carey,1997:228-257,2009:11-28)。诺德赞同凯瑞的观点,认为“作为民主的新闻” 的确是被忽视的北美地区的新闻传统之一。“作为民主的新闻”从一种建构主义而非实在论的视角,强调新闻在建构现实、维系共同体生活中的作用。而美国,正是“开始于对共同体(community)的诉求中”(Nord,2001:1)。当1630年第一批清教徒来到新大陆后,事实上就希望在北美建立一个没有宗教压迫和封建剥削的新的“人间天国”(原祖杰,2012;Miller,1962:25-26)。但与这些宗教虔诚者同时到来的,还有寻求稳定生活的避难者。

他们没有强烈的宗教企图,只是希望在新的土地上自由与独立。所以从一开始,在北美的语境下就存在着两种倾向:一者,建立统一的美利坚共同体的愿望,在新大陆上实践宗教“乌托邦”社会理想;二者,不同族群、利益集团维护自由、民主、独立的信念,反对任何压迫和控制。

前者强调中心主义,强调大共同体的建构,偏向于古典共和主义;后者强调个体和小共同体的自由,偏向于自由至上主义。两种观念反映在报刊中,即诺德所言的报刊的“事实”模式与“论坛”模式(Nord,2001:2-5)。前者喜欢中心化的、一条路径、点对面的传播,其目的是“社会威权的巩固”,与之相关的话语包括民族国家(nation-state)“共同体的想象”(安德森,2006/2011:1-8)和社会控制;后者认为报刊是“鼓励冲突的场所”,强调不同社群话语表达的多元化。事实模式对应着凯瑞所言的传播的传递观,而论坛模式对应着传播的仪式观。

这两种模式的斗争与博弈构成了北美新闻观念变迁的主叙事,并在殖民地阶段、政党报刊、内战、进步主义运动、一战等不同时期都有突出显现。一战使人们看到了事实模式对于人类理性的高估,而论坛模式则被批评忽视了权力对媒体的控制,从而把获得真理的方式想得太天真和理想。诺德看到了这一点,认为应当跳出所谓的“事实模式”与“论坛模式”优劣之争,认识到新闻本质上是政治的、权力的。他不再纠结“新闻是否能带来真理”的命题,而是退而求其次,默认新闻就是“有偏向的动员”(the mobilization of bias)的政治学。他直言,“无论喜欢与否,我们当下的社会就是利益集团社会”(Nord,2001:13)。只要利益集团存在,也就无法解决各种权力对于新闻的控制。所以与其在两种模式间纠缠,不如换个角度,将新闻理解成一种现实的社会机制。事实模式、论坛模式都是不同社群或利益集团主张的一种模式。在这个机制中,可以看到权力对公共话语权的争夺、信息传递方式和技术的转变、新闻传播者角色的变化、不同时代公共观念的变迁等等。这一点,体现出诺德与凯瑞对于“新闻”理解的差异,也构成了诺德展开新闻机制史讨论的基础。

(二)重新定义新闻史:新闻机制史的提出

新闻作为一种社会机制存在,反映出人们在公共舆论生活中对于新闻不同的现代性想象。换句话说,由于新闻是具有公共属性的,不同的族群、利益集团从理论上有同等使用新闻的权力,他们赋予新闻不同的内涵与价值期许。辉格史只是呈现了持有进步论和自由至上理念的一部分人的历史,不能代表人类新闻实践历史的全部。正如诺德所说,新闻从本质上看更像是一个“竞技场”,是提供不同新闻想象的各种观念斗争、妥协、合作、谈判的场域(Nord,1988)。新闻史的书写,应当是以新闻文本为出发点,分析其文本形成过程中所保存的各个时代、不同群体所蕴藏的价值观念与思想情感,即雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)所言的“感觉的结构”(structure of feeling)。“感觉的结构”(Williams,2001:64)来源于人的社会经验与社会关系,不同的群体、不同的时代有不同的“感觉的结构”。它们蕴藏于报刊文本中,呈现出相互交错、此消彼长、你争我夺的历史图景。所以,当传统新闻史家认为1833年本杰明·戴(Benjamin Day)的《太阳报》宣告便士报时代到来时,实际上体现政党意识“感觉的结构”的报刊还占据重要的阵营。它与便士报的争斗持续了相当长的时间。在当今商业化报刊横行的美国,坚守公共服务“感觉的结构”的报刊依然存在,并且与主流商业新闻理念长期抗衡。

诺德想要呈现的就是新闻作为一种机制是如何表现这些“流动的思想”的历史。借用德国媒介史学家西格弗里德·魏申贝格(Siegfried Weischenberg)的理论框架(图1),本文认为,诺德希望从以下几个面向校正新闻史研究的基本面。首先,在这个洋葱形的体系图中,媒体行动者(media actors)依然是新闻史书写要思考的首要和核心问题。因为定义了谁是新闻使用的行动主体,也就决定了新闻史书写的对象。在新闻机制史的设想中,专业新闻传播者与业余传播者都应当是新闻史书写的对象(Nord,1990)。他们从宽泛意义的两大范式体现了对于新闻的不同想象。专业传播者体现出现代理性科学范式对于新闻的规训,试图将新闻科学化和理性化;而业余传播者则体现出反建制化的朴素的民主力量。在媒体内容(media content)方面,新闻机制史试图将与报刊有联系的广义文本都纳入到研究视野中。新闻史的研究文本就不仅局限于报纸、杂志等传统样式,而是延展到读报笔记、读者来信、报人社会交往信件等材料。诺德专注的阅读史就是以这些新材料为重要基础的社会网络研究的典型实例。在媒体组织(media institutions)层面,专业的媒体组织、企业法人、社会团体甚至是个人都是机制史所认定的媒体组织。诺德关注它们的兴旺与消亡的过程,希望分析其所属的派别、生存方式、内容生产的过程。而这些内容又往往体现在不同派别媒体组织的斗争过程中。在媒体系统(media systems)层面,机制史认为新闻传播过程是如同哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)的“5W”模式一样的系统。传统新闻史偏重于内容分析与媒介分析,而忽视了控制分析、效果分析与受众分析。诺德希望补充回答的问题是:历史上的受众是谁,呈现怎样的社会学分布?哪些报纸对受众有影响、产生了怎样的影响?不同报纸间如何斗争吸引受众?受众的反馈通过什么样的方式呈现出来?受众的不同反馈体现出怎样的对于新闻的不同理解?

应当来说,相比于辉格史与其他新闻史研究范式,新闻机制史试图实现以下转变:(1)跳脱出常规的认识论窠臼,不再关心实在论所关注的“新闻是否带来真理”的问题,而是转向对于新闻文本的话语研究。在新闻机制史的视野里,报纸是否带来确信的知识并不是焦点问题,这些记载背后的权力关系才是关注的重心。他们更关心这些文本背后展现出了不同的族群、利益集团之间怎样不同的“感觉的结构”,而这些“感觉的结构”又是如何作为一种思想观念反作用于现实,从而实现观念的客观化。由此引出(2)新闻机制史范式反对传统新闻史默认的单一政经决定论,认为新闻不是政经关系在文化层面的反映与延展,报刊并不隶属、依附于政经关系。新闻文本的最终呈现包含着记述者前在的“感觉的结构”的巨大影响。思想观念对于新闻文本——这一客观存在的实现具有重要的建构作用。(3)由于认可“新闻”包含着不同的现代性想象,所以新闻史呈现的应该是一种集体过程的历史。它“应当包含读者、记者与新闻机构的社会与文化过程”(黄顺星,2011)。它不是伟大报人或报刊的传记,也不是笔直向上的线性历史,而是一种“流动、不稳定、具有冲突性的结构”(黄顺星,2011;Nord,1988)。

所以,新闻机制史不存在如科学范式一样标准的、模式化的话语表达模型。它和新文化史的其他分支一样,更强调基于具体问题的个案实践。而报刊阅读史就被诺德看作是实践新闻机制史的一个典范(Nord,2008:162-180)。阅读史的研究,呼应了前述新闻机制史的四点特征:(1)它的书写对象已经不再是专业传播者,而是普通的媒体使用者。读者、报贩、印刷工人等皆可入史;(2)它要讨论的重点不再是报刊的内容,而是基于报纸阅读的社会网络分析;(3)它不再只把专业媒体组织作为新闻史唯一要书写的组织,而是将读者依据宗教、年龄、族群、性别、职业、受教育水平、社会地位等组成的临时的、交叉的、非正式的阅读群体——即诺德所言的“阐释的共同体”(interpretive community)——也作为新闻史的重要组成部分。在诺德看来,“阐释的共同体”作为一种隐形的社会存在,影响了读者对报纸内容的选择、解读和读报后的反馈行为;(4)它不再只涉及报纸传播了什么,而是把更多的笔墨放在读者的阅读反馈、传播效果的好坏、受众如何在特定议题上与传播者博弈等等新的话题。

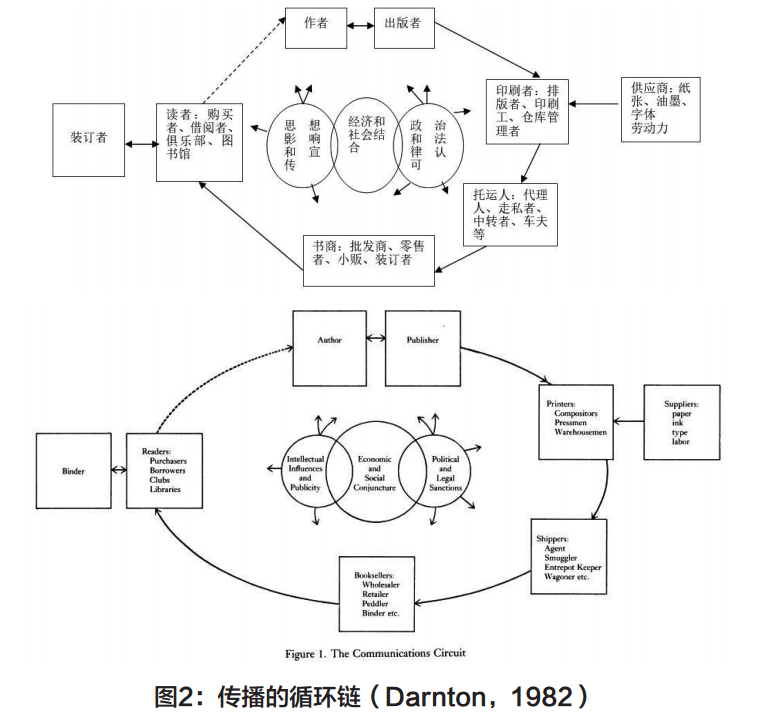

而就阅读史的个案而言,诺德还强调对“媒介系统”(media systems)部分进一步细化,提出关注传播技术(history of technology)、文献分析(analytical bibliography)、文本批评(literacy criticism )以及文化研究(literacy studies)四个层面(Nord,2008:166)。参照拉斯韦尔和罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)(见图2),他认为技术是控制分析重要的组成部分。技术变迁与阅读行为变迁间的关系问题无论是在辉格史、传统阅读史、哈罗德·英尼斯(Harold Innis)、马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)还是在伊丽莎白·艾森斯坦(Elizabeth Eisenstein)的《作为变革动因的印刷机》(The Print as an Agent of Change:Communications and Cultural Transformation in Early-modern Europe)中都没有得到让人信服地阐释。所以,他的阅读史希望找到技术与阅读行为间的联系。对文献分析和文本批评则强调要打破传统文献分析中重物理特质而忽视文献历史语境的弊端,实现文本社会学(sociology of texts)分析。文化研究则意味着文化的意义不是终结于作者停笔一刻,而是拓展到读者的阅读与反馈中(Nord,2008:162-180),新闻机制史的目标指向依旧是文化史。

四、重写新闻史:《新闻的共同体》的内在理路

以上述思路为指南,诺德提出了重建新闻史研究的可能。这种思路正如凯瑞所言,并不是完全否定辉格史的历史价值,而是希望在其“精疲力竭”(exhausted)后找到新的知识生产的接续点(Carey,1974)。从20世纪70年代开始,诺德就陆续开始了新闻机制史的讨论,并在2001年将论文结集为《新闻的共同体》。这些论文虽然成形于不同时期,但是却始终贯穿着体现机制、互动的两条主线,即对“生产的共同体”(communities of production)的再研究(rethinking)和对“接收的共同体”(communities of reception)的新挖掘(discovering)。对“生产的共同体”的再研究意味着发现新闻文本中被忽略的社群的“感觉的结构”;对“接收的共同体”的新挖掘意味着将对“感觉的结构”的挖掘延展到个体读者和普通社群。两部分的个案研究接续起美国建国后的各个年代(见表1),构成了完整的时间链条。

在对传播者的研究中,辉格史侧重于党派(政治)与商业(经济)两种“感觉的结构”的书写,从而忽视了传播者对于新闻活动宗教的、地方性的、公共的等面向的想象。以公共的观念来看,诺德认为它其实存在于美国新闻史的各个年代,只不过长期被遮蔽了。例如,19世纪中后期的确是商业化便士报的时代,但是并不意味着公共报刊的完全消失。19世纪中后期《芝加哥每日新闻》(Chicago Daily News)恰恰就是一份有影响力的公共报刊。其主编梅尔维尔·斯托(Melville E. Stone)是卫理会成员,继承了清教资产阶级注重家庭、诚实、勤勉工作和平等的价值观,所以在很多场合鼓吹公共利益优先,并且推动了市民组织的建立(Nord,2001:120-127)。特别在芝加哥大火和普尔曼(Pullman)铁路工人大罢工事件中,《每日新闻》都坚持公共利益优先的观点,鼓吹灾难时的市民团结,调和19世纪后半叶日益激烈的劳资矛盾以实现公共服务的有效运行。

宗教的“感觉的结构”则展现在曾格案中。诺德认为,在18世纪30年代到40年代宗教大复兴(Great Awakening)的背景下,曾格案不仅是争取言论自由的问题,还有争取宗教自由的问题。曾格对于行政当局和保皇派报纸的反抗不仅在于打破他们的政治权力压迫,还要打破其假借上帝的名义操控报刊,从而打破这种所谓新的“人间权威”对于个体的操控,从而获得宗教自由,真正实现加尔文派等平民教派所提倡的个体对上帝的直接皈依、实现马丁·路德(Martin Luther)所谓的“因信称义”(Nord,2001:65-79)。

鼓吹地方性的“感觉的结构”则出现在美国内战前很长一段时间的报刊中。在建立美国的问题上,报纸其实是中央主义和地方主义博弈的中心,扮演着既维护中心主义又认同地方主义的矛盾角色。在建国初期的报纸上,既能够看到联邦党、反联邦两党对立、分裂、互相攻讦的声音,又可以看见两者建构民族国家的努力。所以,美国的建立并不是在独立战争胜利那一刻就结束了,而是不同社群力量分裂、斗争、妥协的长期过程。直到美国内战结束,统一的美国观念才最终逐渐确立。中央主义和地方主义两种对立的“感觉的结构”通过报纸真实展现出来,反映出历史演进的复杂性(Nord,2001:80-91)。

而在接收者层面,辉格史对此的讨论此前一直阙如。新闻机制史把受众也看作是新闻实践的重要参与者,认为他们的“感觉的结构”也能通过报刊表达,并且影响到公共生活的变化。在建国初期的纽约,诺德发现早期的阅读者商人、手工业者和贸易者不断通过各种方式影响着报刊的价值宣导。作为新的城市发展势力,他们推动报刊宣扬早期清教徒资产阶级可以接受的道德自律、反对奢侈浪费、要求平等和民主等意识形态。这些报纸上营造出的这种“共和精神”逐渐成为北美主流意识形态的一支:它反对绝对自由主义的泛滥,提倡基于市民美德和公共价值观之上的个体自由主义(Nord,2001:175-198)。

这种市民美德和公共价值观在1793年纽约爆发的黄热病事件中得到有力的展现。当公共灾难到来时,纽约的报纸并未停止发行,而是登载来自官方和小道的各种讯息。围绕着疫情,所有的纽约市民都在利用报纸表达一种共同体的“感觉的结构”。普通读者投书公布自己实践过的行之有效的治疗药方;医生则通过报纸来公布疫情状况和防控措施;政府也通过报纸来发布最新防控情况,消除各种谣言,试图稳定社会状况。还有人利用报纸来表达对其他人的感谢、呼吁市民抵制黄热病恐慌等。这些都意味着普通人也是新闻实践的行动主体。在公共事件突发时,报纸可以将熟人和生人联系在一起,表达一种公共的关注和认同(Nord,2001:199-224)。

工业化、城市化、领土扩张、阶级分化等现代化的转变逐渐瓦解了古典共和的“感觉的结构”,但是并不意味着它就此消失在报刊中。多样性的新闻想象一直是美国报刊阅读史上受众媒体表达的主流。爱尔兰裔移民詹姆斯·基利(James Keeley)创办的《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)和《芝加哥先驱报》(Chicago Herald)就是在商业化主宰时期依旧坚持报纸公共论坛角色的代表。读者的来论每天都会出现在报纸上,白人社群隐含表达对于黑人的不满,在一战期间表达对于德裔居民的反对。在天主教徒发表保守的性卫生观念时,新教徒立刻在报纸上大力反对。而作为美国新闻学基石之一的客观性原则,被读者接受过程也充满了冲突与对抗。读者之间、读者和报纸编辑间围绕着新闻是否要客观的问题在报纸上展开了激烈地讨论,最终逐渐才达成共识(Nord,2001:246-277)。

所以,诺德发现的读者不是可以忽略的对象,也不是“消极的受众”,而是新闻实践的积极参与者。他们的实践,体现在阅读行为与报纸、社会间发生的互动关系中。报纸作为一种机制为互动提供了平台,同时也展现了不同时期、不同社群表现出的丰富多样的“感觉的结构”。阅读的历程,其实就是新闻机制不断展现的过程。它作为一种观念的力量,影响着美国历史的建构。

五、诺德的新闻机制史:“糅合”的地方性知识

新闻机制史作为不同于辉格史书写的一种拓展性方案,从学术思想变迁的脉络上看,可以理解为不同学科观念借鉴与综合后的产物。按照诺德自己的看法,他的方法论至少受启发于几个方面:阅读史的思路受惠于达恩顿和斯坦利·费时(Stanley Fish);“新历史主义” 的思维来源自史蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt);对于受众的关注以及对逻辑实证主义方法论的了解则来自于史蒂夫·查菲(Steve Chaffee)、杰克·麦克劳德(Jack McLeod)等人(Nord,2016);对新闻史研究变革的关注则直接来自凯瑞(Nord,1988,2006)。归纳来看,达恩顿、费时、格林布拉特、凯瑞的主张都可以纳入新文化史的范畴,而查菲和麦克劳德则属于主流传播学。所以,新闻机制史可以被看作是将新文化史和传播学的若干理念接受、批判、融合后的一种新研究范式。

首先,这种融合体现在诺德对于新文化史的改造。一方面,他基本接受了新文化史对于“文化”的重新界定,认为文化不能只看作是政治、经济等决定的一种社会结构,而是囊括上述内容的、位阶更高的概念。文化,作为一种独立的力量,“不仅能够顶住社会的压力,甚至还可以形塑社会现实”(Burke,1997:197)。

这样,新闻机制史就将文化放置在人类实践的最高位置,新闻的历史就是文化人类学意义上的人们通过语言、符号、仪式等方式所建构出的“集体的历史”(周兵,2013:66;伯克,2000/2000):它的研究对象必然是“普遍的大多数”。其方法是将新闻文本作为田野资料,去发掘文本背后的、普通人的“感觉的结构”。

但是,新闻机制史对这种人类文化学没有突出权力、结构的分析并不满意。诺德和另一位新闻史学者大卫·斯隆(David Sloan)都认为,我们现在所面对的一切经验材料都注入了一定的结构和权力,凯瑞和新文化史所言的“感觉的结构” 18并没有建立在对新闻文本的批判性理解之上(Sloan,1989:16-29)。虽然可以借用人类学的方法,但是历史学通常只能借助文本来理解研究对象而无法亲临现场(程美宝,2011:678-680)。这注定了新闻文本不仅不是第一手资料,而且可能存在记述者的各种偏见与过滤。所以在诺德看来,时刻关注文本的结构和权力问题是有必要的,它更有利于真实反映新闻机制的实际运作状态。

其次,这种融合还体现在新闻机制史中融入传播理论。但是与将新文化史看作是对新闻史研究的补充与纠偏不同,诺德认为新闻史与传播理论的结合其实是抱团取暖的双向双赢。一方面,传播理论的发展已经暴露出辉格式的历史书写方式缺乏社会科学理论指导的弊端。描述性的研究不但不具有解释力,而且还把读者的阅读过程、传播效果等重要的维度忽略了。另一方面,主流传播学与美国的其他社会科学一样,到了20世纪70年代后已经日益显现出“内卷化”的趋向(Collins,1986)。它急需出现与西达·斯考切波(Theda Skocpol)和查尔斯·蒂利(Charles Tilly)等人的研究类似的“历史学转向”,从而摆脱其“非历史”(ahistorical)的特质,为自身发展寻找新的路径。

而从更广阔的历史社会视野看,这种理论与历史的融合还是20世纪70年代某些时代特征的体现。它体现在像诺德一样目睹或参与了20世纪60年代的学生运动、反越战和黑人民权运动的一批年轻学者对建制派的各种现代性叙事的不满,希望通过历史研究去揭示资本主义国家的权力关系运行(林国明,2013:157-198);也体现在诺德希望通过将传播学与新闻史的融合实现人文主义与社会科学的结合。他始终认为,人文主义具有人类终极关怀和反思性的优势,而社会科学拥有严谨、细致的研究方法。人文主义与社会科学不应当对立。新闻传播学是人文主义和社会科学的交叉学科,新闻史研究既需要人文主义者也需要社会科学家(Nord,1989:290-315)。

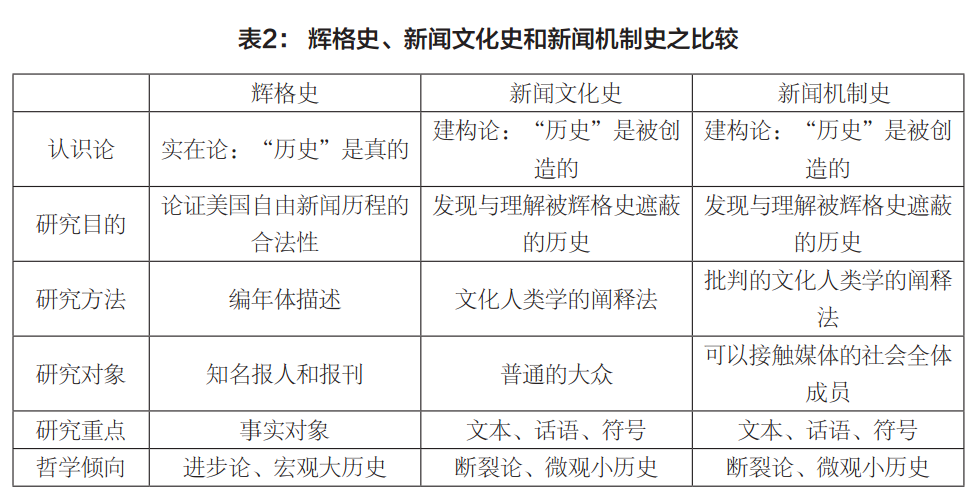

所以,综合而言,新闻机制史是糅合了历史学、新闻传播学、社会学等在内的“地方性知识”。它根植于殖民地的自治传统,与主流的进步论史观截然相反。它从重新理解“新闻”出发,希望实现从“私人”的新闻史到“公共”的新闻史、从“政治”的新闻史到“文化”的新闻史、从“描述”的新闻史到“阐释”的新闻史、从“大写”的新闻史到“小写”的新闻史等一系列改变。相比于辉格史、凯瑞的新闻文化史,新闻机制史在哲学取向、研究重点、研究目的、研究方法、研究对象等方面都存在明显的差异,可以大致整理如下(见表2):

以上表格比较清晰地展示了新闻机制史的核心特质。从新闻机制史出发,诺德甚至希望建立一种延伸了的、能成为“元科学”(meta-science)的新闻史:传播史(Communication History)。他设想的传播史的研究者首先是传播“历史”学者,对历史学有深刻的认识,学习的课程包括大众传播史、历史学研究方法、历史学量化研究法等;接着是“传播”历史学者,接受传播学的训练,课程包括大众传播调查、数据统计课程等。最后成为“传播历史学者”,课程包括知识社会学和科学哲学(Nord,1993)。比照一看,这个“传播史”的前两个层次就是新闻机制史的思路,而从知识社会学和科学哲学视角重建新闻传播史显然是设想但并未详细阐明的新的进程。

六、余论:新闻史观的在地化?普遍化?

行文至此,本文对于诺德新闻机制史及其实践的讨论已基本完成。通过对北美语境下“新闻”观念的历史考察,诺德将“新闻史”重新界定为不同权力关系、利益集团展开争夺的机制史。新闻作为一种机制具有延续性,只要人类公共生活存在,那么新闻机制史就具有存在的合法性。同时,新闻作为一种机制还有很强的张力,可以容纳不同的意识形态。这既保证了新闻机制的公共性,又显现出它的多元化。

但是,正如托马斯·库恩(Thomas Kuhn)所言,社会科学的范式通常都不是尽善尽美的,只有通过革命才能不断向前(库恩,1962/2012:134-135)。新闻机制史固然在很多面向上令人耳目一新,但是也存在一些缺陷:

首先,与多数新文化史的分支一样,新闻机制史缺乏理论框架的搭建,而只注重于具体的实践。新闻作为一种机制是一种客观存在,但是“机制的类别是否可以归纳”“影响机制的因素是否可以总结”“机制的运行是否具有条件性”“机制史能否处理相对宏大的议题”等诺德并没有阐述。诺德以史学家的身份介入新闻史研究,事实上依旧保持着传统历史学家重叙事、重原始材料的底色。他没有建构新闻机制史理论框架的企图,即使是后来提出的“传播史”也是处于构想的阶段。他提倡的通过社会科学来改造史学很大程度上是当时跨学科浓厚的学术氛围所致,也是新闻传播学交叉学科的特质使然。

故而,新闻机制史只能是微观的历史。它具有微观历史共通的一些缺陷,其中之一就是缺乏对历史现象的整体性考察。正如特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)所言,以微观史学为代表的后现代主义肢解了历史的整体性,把历史变成了一种暂时的、不安定的、非本质主义的叙述(Eagleton,1996:45-68)。微观历史不再关心历史变迁的“树干”,而将重点转移到“树枝”以及“树叶”,甚至每一片“落叶”也要仔细端详。这样的确展现了历史的细节,揭示了历史的断层,但是也存在着“见树不见林”的潜在风险。诺德的阅读史研究的确展现了不同时期各种“感觉的结构”,但是却无法进一步阐释这些不同时期转变的连续性何在。一个基本的问题在于:由于缺乏体例和前在框架,阅读者很难对美国阅读史有一个整体的、直观的、全貌的理解。

第三,新闻机制史深深根植于北美新闻实践的历史传统中,这导致其所建构的历史知识也是地方性的。其基本立场是反对现代性对于同一性、一元化的全面扩张,呼吁多样性、地方性的回归。所以,在很多持全球史观、整体史观的历史学家看来,这种方法论下获得的历史知识是局限的、片面的、细枝末节的。对于单个地区某些问题的阐释可能十分精致、生动,但是却很难对其他地方的研究有更大的启发。以新闻事业以及新闻观念的发展而言,中国与美国就具有显著的差异。作为近代西学东渐和殖民化的产物,近代中国新闻事业就不存在“作为民主的新闻”的土壤。美国建国后少战乱的事实为诺德提供了大量保存于教会、工会等组织的完整家庭订报、阅读资料,而中国这方面的史料因为战乱、天灾等因素而很多散佚。所以,诺德的研究对于中国的研究可能不具有普遍的借鉴性。但是,这却并不影响其学术思想史价值。至少,不论是否明确表明受其影响,中国的阅读史研究已经在21世纪后陆续展开,他所强调的新闻史研究人文主义和社会科学的结合更是当今很多研究者的基本共识。